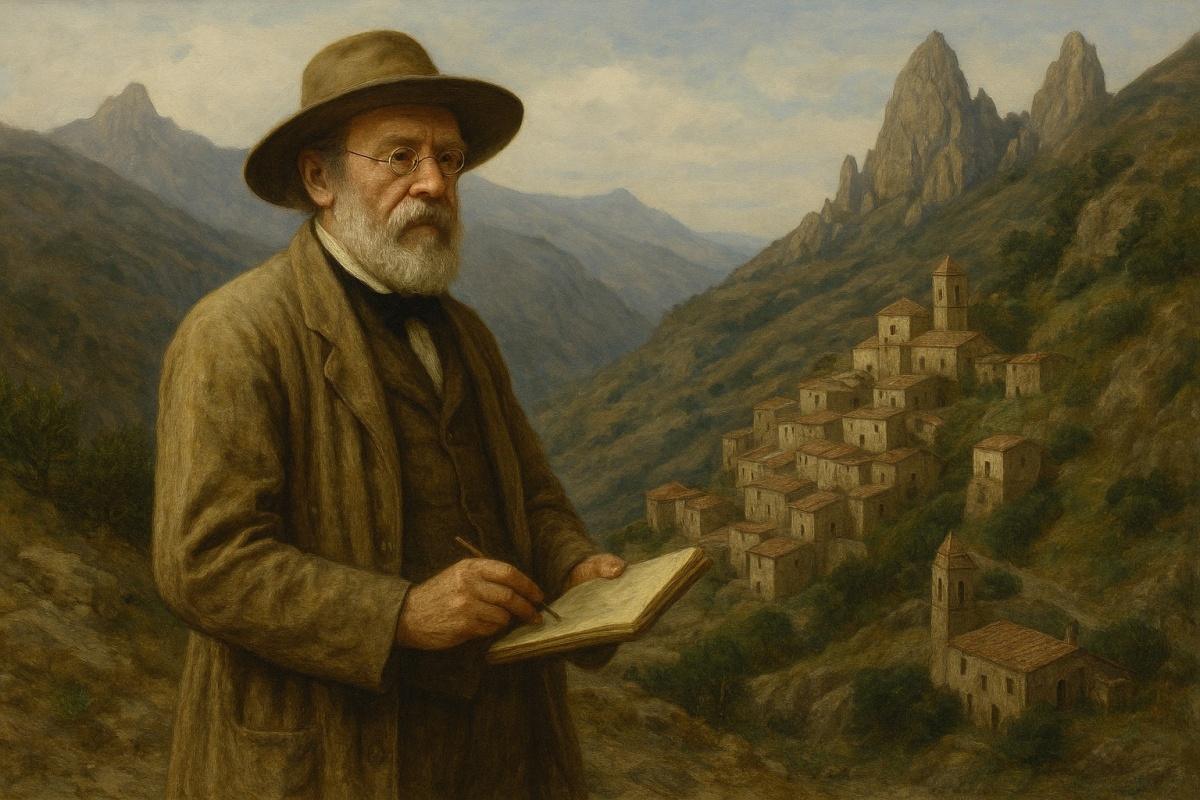

Nel 1847, Edward Lear — artista, scrittore, naturalista e viaggiatore britannico — intraprese un viaggio straordinario nel Sud Italia, spingendosi fino agli angoli più remoti della Calabria. Il suo itinerario toccò non solo le grandi città ma soprattutto i borghi più isolati e affascinanti dell’Area Grecanica, nel cuore dell’Aspromonte, lasciandoci una delle testimonianze più poetiche e dettagliate di quella regione nel XIX secolo.

Viaggio in Calabria (1847): un’avventura d’altri tempi

Lear percorse a dorso di mulo o a piedi sentieri impervi e fiumare, spesso accompagnato solo da una guida locale. Visitò Bova, Condofuri, Roghudi Vecchio, Gallicianò, Pentedattilo e altri villaggi allora quasi inaccessibili, riportando nei suoi taccuini di viaggio e nei delicati acquerelli tutto il fascino di luoghi sospesi tra mito e realtà. Ogni tappa era l’occasione per osservare paesaggi selvaggi, costruzioni antiche e volti segnati dal tempo.

Nel suo "Journals of a Landscape Painter in Southern Calabria", Lear scrisse con entusiasmo delle sue esperienze, mescolando descrizioni paesaggistiche a considerazioni culturali e linguistiche. La Calabria, per lui, non era solo un luogo da “esplorare”, ma da comprendere e raccontare con rispetto e meraviglia.

Lingua e cultura grecanica: un’eredità antica e viva

Lear fu affascinato dalla presenza del greco antico, ancora parlato da molte persone nei villaggi dell’area grecanica, come variante arcaica detta oggi “greco di Calabria”. Era incuriosito da questo fenomeno unico: una popolazione del Sud Italia che, in pieno Ottocento, conservava usanze, suoni e parole di origine bizantina e magnogreca.

Descrisse con interesse i riti religiosi, i canti popolari, le vesti tradizionali e le architetture semplici ma ricche di simboli. Molti villaggi gli ricordavano gli scenari epici dell’Odissea o le icone del mondo bizantino, tanto che più volte nei suoi scritti fece paragoni con l’antica Grecia e con la Terra Santa.

Opere e acquerelli: il Sud come poesia visiva

Durante il suo soggiorno Lear realizzò decine di schizzi, disegni e dipinti ad acquerello che oggi sono conservati in importanti istituzioni come il British Museum, la Tate Britain e la National Gallery of Ireland. Le sue opere visive non si limitavano a riprodurre i paesaggi: cercavano di catturare l’anima del luogo, con una sensibilità cromatica che anticipava la pittura impressionista.

Accanto agli acquerelli, Lear compilò una serie di diari e lettere, che oggi rappresentano una fonte preziosa per storici, linguisti e antropologi interessati alla Calabria preunitaria. Questi documenti sono anche una testimonianza dell’evoluzione della percezione del Mezzogiorno italiano agli occhi dei viaggiatori europei.

Bova: un amore dichiarato

Tra i luoghi visitati, Lear riservò parole particolarmente intense per Bova, capitale culturale dell’area grecanica. La definì "one of the most picturesque mountain sites I have ever seen". Fu colpito dalla sua posizione scenografica, dall’architettura, dalle viste sull’Etna e sullo Ionio, ma soprattutto dalla dignità e fierezza della popolazione, che viveva in equilibrio con la natura e con un patrimonio culturale secolare.

Lear si fermò a lungo nel borgo, ne disegnò vicoli, chiese, scene di vita quotidiana. Nei suoi appunti descriveva anche le condizioni sociali e le difficoltà economiche, ma senza mai assumere toni superiori o compassionevoli.

Uno sguardo antropologico e umano

Ciò che distingue Edward Lear da molti altri viaggiatori britannici del suo tempo è la profonda empatia nei confronti delle popolazioni locali. Dove altri vedevano arretratezza, lui coglieva autenticità e cultura. Dove molti si limitavano a registrare paesaggi, lui si soffermava su tradizioni, leggende, canti, gesti.

In un’epoca in cui la Calabria veniva spesso descritta come “selvaggia” o “barbara” dalla stampa del Nord Europa, Lear offriva invece una narrazione più giusta, intima e partecipata. Aveva l’occhio di un artista e il cuore di un viaggiatore curioso e rispettoso.

Un’eredità che continua a parlare

Oggi, l’eredità di Edward Lear vive nei suoi disegni e nei suoi scritti, ma anche nei sentieri che attraversano l’Aspromonte e nei borghi dove ancora si parla greco e si tramandano antichi riti. Le sue opere possono essere viste come una preziosa capsula del tempo: un racconto dell’area grecanica prima che le trasformazioni del Novecento cambiassero per sempre il volto di questi luoghi.

Visitare questi borghi oggi — da Roghudi Vecchio, abbandonato ma affascinante, a Gallicianò, simbolo del risveglio culturale ellenofono — significa anche ripercorrere le orme di Lear, lasciandosi incantare da una Calabria ancora poco conosciuta, profonda e identitaria, che ha saputo parlare al cuore di un artista inglese ottocentesco… e continua a farlo ancora oggi.